試合にすら出場できなかった中学時代

足が速かったこともあり、小学生の頃、市の大会に出場したことが陸上競技との出会いでした。その後中学校に入学し、陸上部に入部しましたが、理想とはかけ離れた競技生活が待っていました。

100mを行っていましたが、他の選手に力及ばず試合にすら出場できませんでした。その結果、やる気も低下。練習では、参加しても高跳びのマットで遊び、怒られ不貞腐れる日々。今思えば暗黒時代でした。

環境を言い訳にしない がむしゃらに努力を続けた高校時代

中学で陸上を辞める予定だったため、様々な部活の見学へ行きましたが、他のスポーツとは合わず、友人に誘われ、結局陸上部に入部しました。

目標も特にないまま練習しており、環境も河川敷のアスファルトという厳しい条件。また、指導者の方も100mが専門の先生でなかった為、自分たちで練習を行なっていました。強豪校や強い選手との交流もなく、今のように情報もなかったため、“正直このままで本当に強くなれるのか”と不安や劣等感ばかりが募っていました。

しかし、1年生の夏の県大会で先輩が入賞している姿を目の当たりにし、“自分も頑張れば先輩のようになれるかも”と思い、そこで火がつきました。

そこからは環境を言い訳にせず、目の前の練習に全力で取り組みました。合宿ではスキー場の急坂を300m・200m・100m×5セット、リレーで400m×10本といった今ではもう出来ない過酷なメニューもがむしゃらにこなしていました。

その結果、高校での最高成績は県4位になることができました。しかし、インターハイなどは遠い夢の世界でした。

仙台大学での挑戦

「整った環境なら必ず成長できる」 そう信じ、仙台大学へ進学。全国大会出場と東北大会での表彰台を目標に掲げて入学しました。

1年目はまず環境に慣れることを最優先し、大学のルールや雰囲気に慣れるため、多くの人と積極的にコミュニケーションをとりました。練習では、タータンのトラックや競争相手がいるという環境だけで記録が伸びると信じ、まずは体づくりから始めました。特に上半身の筋力強化に取り組み、食事も量を意識して摂取。一人暮らしでの食事は最初こそ工夫しましたが、速い先輩たちが特に制限なく食事している姿を見て、“そこまで神経質にならなくていい”と考え方が変わりました。これにより、食事制限へのストレスからも解放されました。

冬季は徹底してウエイトトレーニングに励み、重量を伸ばすことを意識しました。先輩方のウエイトの記録を聞き、“その記録を超えること=速くなるということ”だと信じて取り組み続けました。同時に、速い選手の走りを観察し、自分なりの理想のフォームを模索しながら日々走り続けました。

辞めようか悩んだコロナ禍

2年生になると記録は着実に伸び、ついに東北インカレで表彰台へ。努力の成果が形となり、自信を得ることができました。冬も順調に練習を積み、3年生ではシーズン初戦から記録を狙っていたところ、突如コロナ禍が訪れ、試合も練習も中止に。目標を失い、モチベーションもなくなり半年ほどは陸上から離れ、普通の大学生生活を過ごしていました。

練習を再開して迎えた7月のレース。結果は、当時の自己ベスト10秒68に対して、まさかの11秒14。あまりの遅さに衝撃を受け、現実を受け入れられず、「もう辞めてしまおうか」という思いが頭をよぎりました。

そんなとき、高校時代の恩師から励ましの言葉をいただき、再び競技への情熱が胸に灯りました。そこから必死に走り込み、わずか1か月で記録は10秒6台に回復。そしてリレーでは、念願だった全日本インカレの舞台に立つことができました。

実際に全国の舞台で走ってみて感じたのは、関東勢にしっかり食らいつけたという確かな手応え。そして何より100mのレースを見て、“自分もこの舞台で戦える”という強い確信でした。

仙台に戻ると、秋からは基礎の見直し、体づくりを徹底。SNSで見たトップ選手のトレーニングを参考に、臀部やハムストリングの強化を始め、その結果、接地感覚がかなりよくなりました。決まったメニューに縛られず、自分なりに考えたことを試す日々は、困難もありながら大きな楽しみでもありました。

努力は裏切らない。全日本インカレ入賞で掴んだ確信

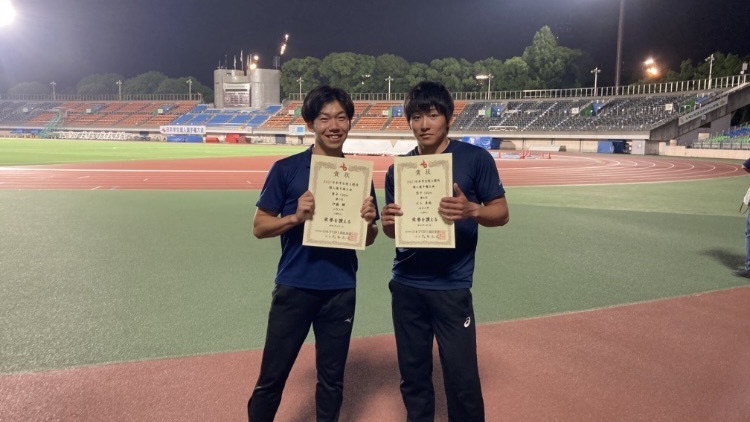

4年生では全日本インカレ入賞を目標にシーズンイン。すると、個人で初の全国大会となった学生個人選手権で予想外の快進撃を見せ、まさかの4位。この結果は大きな自信となりました。

その勢いのまま、日本選手権にも初出場を果たし、準決勝まで進出。さらに自己ベストを10秒35へと更新し、“ついにここまで来た”という込み上げる達成感を味わいました。

これまで地道に積み重ねてきた努力が形となり、“自分のやってきたことは間違っていなかった”と胸を張って言える瞬間でした。

迷いの先に選んだ大学院

4年生になった頃から競技を続けたいという思いが強くなりましたが、企業とのつながりはなく進路に迷う日々。熟考の末、大学院進学を決意しました。これまで感覚的に行ってきた練習を、理論的に学びながら取り組めば、まだまだ記録を伸ばせると思い、効率的な走りを求め、そして自分の可能性を信じて新たなステージに挑むことを選びました。

初めての挫折、そして乗り越えた先に待っていた飛躍

大学院生活は想像以上に過酷でした。同期はおらず、苦手な物理に苦戦しながら、先生に詰められ、追い込まれながらなんとか単位を取得しました。研究テーマは、自分の走りのデータを収集し、9秒台ランナーと比較する事例研究。多くの論文を読み込み、情報を吸収する日々は大変でしたが、学びの一つひとつが競技力向上に直結していました。

競技はというと、1年目の4月、人生初の肉離れを経験。そこからケアの重要性を痛感したと共に、ウエイトトレーニングも基礎から見直しました。しかし、違和感を抱えたままシーズンを過ごし、全日本インカレ準決勝で再発。振り返ると1年目は思うような結果を残せませんでした。

迎えた2年目は、怪我も癒え、“これが最後になるかもしれない”という思いと“まだ上を目指したい”という想いを胸に全力で取り組みました。大学院での学びを実践に生かした結果、自己ベストは10.15へ更新。全日本インカレでは2位に入り、飛躍の年となりました。

社会人アスリートとしての苦悩と覚悟

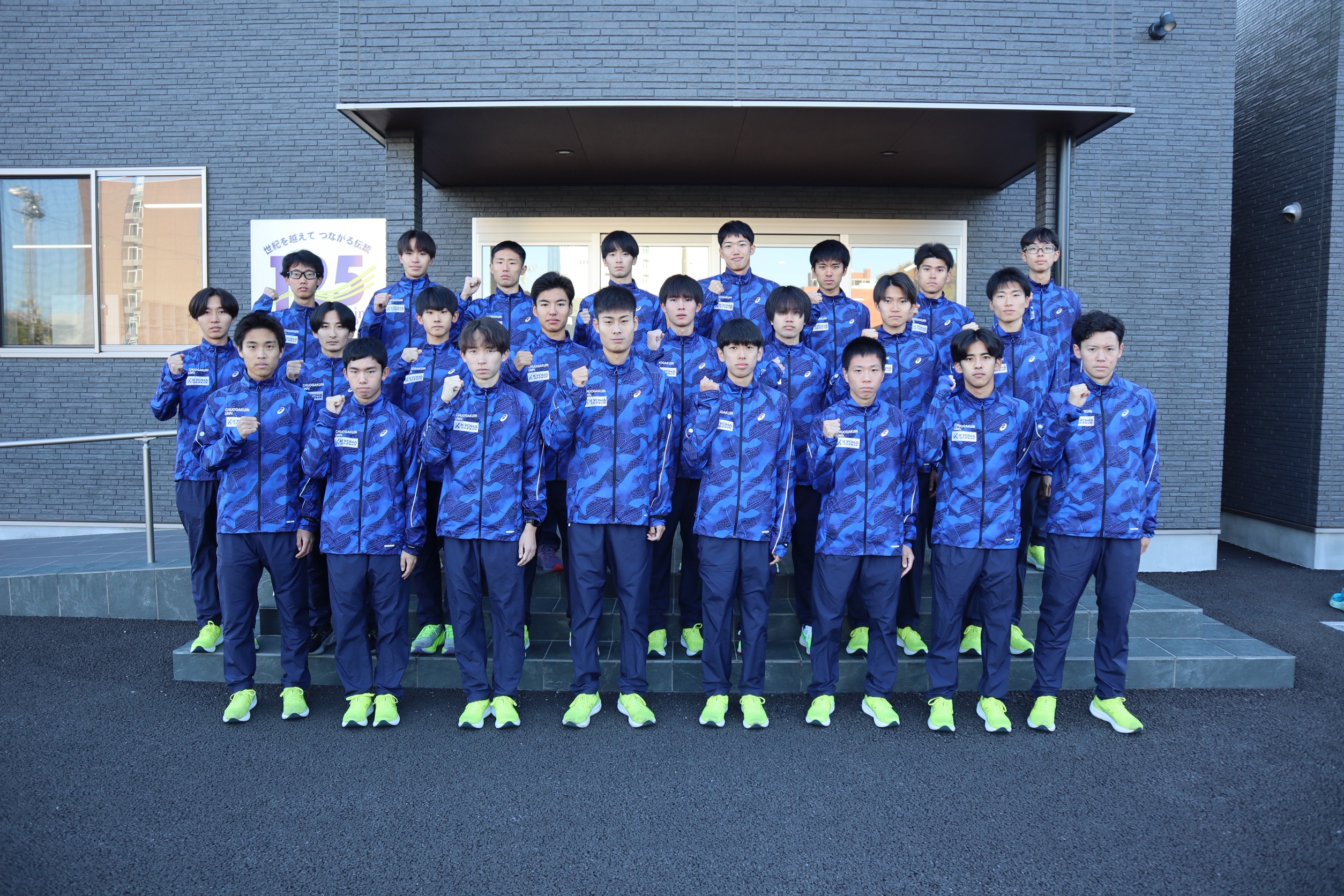

次の進路を模索していたとき、現在所属している「青森県競技力向上対策本部」と出会い、知人や担当の方と何度も話を重ね、ありがたいことに採用して頂くことになりました。

戦うステージは一段と厳しくなり、日本代表を目指すのは当たり前という覚悟が求められ、競技者として過ごせる時間は限られている。生き残るためには、一線で戦い続ける強い意志が必要だと痛感しました。

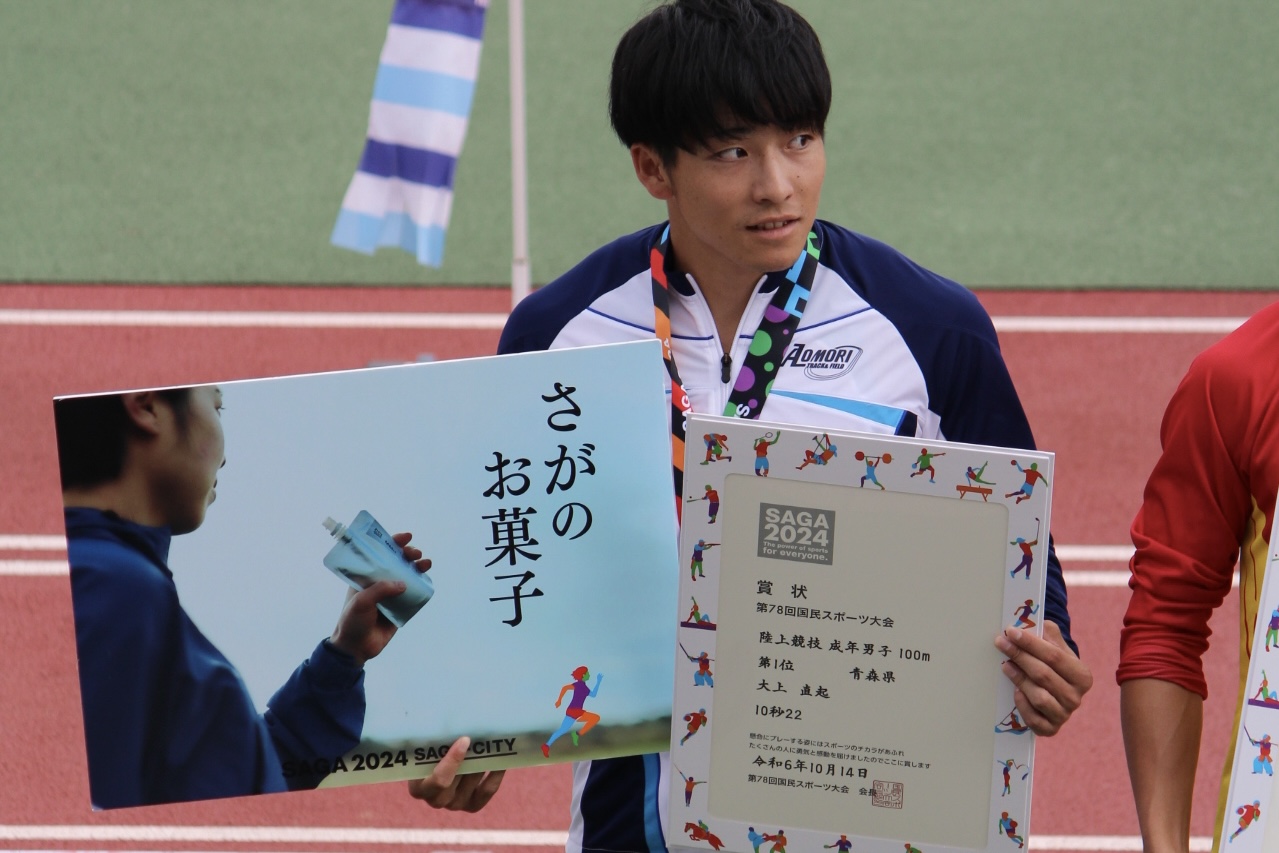

実際に社会人になってみると、想像以上に孤独を感じることもあり、隣県とはいえ、これまで青森県との繋がりはなく、地域に溶け込めていない疎外感や不安がありました。それでも、少しずつ環境や生活のリズムを掴み、7月・8月頃には再び競技に全力で向き合えるようになり、その結果、国体でついに悲願の日本一を達成。これまでの葛藤や努力、そして積み重ねてきた全てが報われた瞬間でした。

憧れの世界の舞台

社会人2年目、ついに目標だった「日本代表」として世界の舞台に立つことが出来ました。憧れ続けた舞台でしたが、そこで感じたのは想像を超えるプレッシャーと緊張感。何大会も出場している選手の精神力の強さを肌で知り、恐怖と隣り合わせの中で戦う厳しさを学びました。

しかし、そこで最も大切にしたのは、“状況を受け入れる”ということでした。海外ではなんとかなるは通用せず、実際に最後の最後まで不安でしたが、開き直ることで平常心を保ち、自分の走りをすることができました。そして、“常に強くあろうとしなくていい”という新しい気づきも得ることが出来ました。

日本選手権で示した強さ

日本代表の経験を経て迎えた日本選手権。布施スプリントでは代表としてのプレッシャーに押され結果を残せませんでしたが、やるべきことをやれば結果は出るという原点に立ち返り、自然体で挑むことができました。準備を徹底し、スタートラインに立ったあとは開き直る。この姿勢が日本選手権でも活き、欲を出さず自分のレースに集中できたことで好結果に繋がったと思っています。

周囲からは「何を考えているかわからない」と言われることも多いですが、自分の軸をぶらさず、焦らず、冷静に状況を受け止められること。それこそが、自分の大きな強みだと感じています。

なぜ速くなったのか――?

大上:

最大の理由は、“走り”を理解し、それを言語化できるようになったことだと思います。大学院での学びを通じて、正しいフォームや力の伝え方、接地の方向と時間を明確に把握できるようになりました。

自分なりの理論を構築し、“こうすれば速くなる”という仮説を立て、それを練習で試す。そして感覚的に落とし込み、合わなければすぐに手放す。この試行錯誤を何度も何度も繰り返してきたことが、自分を大きく成長させた要因だと確信しています。

普段の練習で大切にしていること

大上:

今の自分が何より大切にしているのは、まず怪我をしないこと。その上で、ウエイトトレーニングと走りを切り離さず、一貫性を持たせるように意識しています。

また、練習メニューはその日ごとの目的を明確にし、大枠を決めた上で、体調やコンディションに合わせて柔軟に変更して取り組んでいます。無理に決めたことをこなすよりも、その日の自分に最も効果的な練習を選ぶことを大事にしています。

選手に伝えたいこと

大上:

本当の勝負は“もう終わった”と思った瞬間から始まります。限界を感じた時こそ、そこからの一歩が大切です。そのために、自分を支えてくれる人たちへの感謝を忘れず、応援してくれる人はどんな時でも応援してくれるという事実を胸に刻み、多くの人に陸上競技を楽しんでほしいです。

私は、これからも結果を出し続け、「陸上といえば大上」と誰もが当たり前のように口にする存在を目指します。これからも応援のほどよろしくお願いします!